【本站訊】“有急診的同學一定先給我打電話!”“老師們,明天有一單!”“這一單我接!”“不用擔心,你睡會兒吧,我?guī)湍憧粗跗俊!薄皩W生在宿舍喘得厲害,我有點擔心……”“馬上就到!”“困難誰都有,但是辦法總是比困難多。”…………

今年春季學期開學以來,奧密克戎毒株新冠疫情來勢洶洶。面對嚴峻復雜的疫情防控形勢,煙臺大學迅速響應,根據(jù)省市有關要求,實行了校園封閉管理。一方面要筑牢校園的安全屏障,守護好近3萬名在校生的健康平安;另一方面要悉心保障他們的日常生活,因病外出就醫(yī)這類需求不僅及時滿足,還要盡可能降低在校外感染病毒或發(fā)生其他意外情況的幾率。對此,煙臺大學堅持“一人一事一策”,制定了由校內(nèi)外老師接力護送的“閉環(huán)式”學生外出就醫(yī)流程,廣泛發(fā)動在校外居住的教職員工擔任志愿者,全程陪護每一名外出就醫(yī)學生,直至就醫(yī)完畢返回學校。

“愛生如子不是掛在嘴邊的,這個時候應當挺身而出,我報名!”“好的,有需要的時候給我打電話。”……

此舉得到煙大“孺子牛”們的積極響應,不到一天的時間,一支由600余名校外教師志愿者組成的服務隊連同他們的私家車“集結(jié)”完畢。教工志愿群里“搶單”忙,學院班子齊上陣,班級導師、青年博士主動請纓、“時刻待命”,無論刮風下雨還是深夜凌晨,只要學生有需求,他們溫暖的身影就會出現(xiàn)在身旁,用愛搭起護送學生外出就醫(yī)的“安全通道”,以實際行動詮釋一名煙大“孺子牛”的神圣使命。

據(jù)不完全統(tǒng)計,自3月15日24時學校實行封閉管理以來,煙臺大學有2300多學生人次在老師的全程陪護下外出就醫(yī)。在這2300多次“愛的陪護”中,有的老師自己一個人就接送了近40次,有的老師甚至一天之內(nèi)陪不同的學生去了4趟醫(yī)院……無論遇到什么情況,無論情況有多緊急,學生的就醫(yī)需求全部得到及時滿足,至今無一人發(fā)生感染等意外情況。

報名還得拼手速!教師志愿群里“搶單”忙!

“老師們,明天有一單!”“這一單我接!”……這樣的聊天記錄每天都在生科學院教職工志愿服務微信群里“上演”。在生科學院,學生有外出需求向輔導員請假后,輔導員老師便在微信群“派單”,老師們爭先恐后地“報名接單”,有時候,一位同學就醫(yī)好幾個老師“搶”著服務。

生命科學學院李剛老師(右一)自駕車將從醫(yī)院看病歸來的學生護送回校

同樣采取“搶單”模式的還有海洋學院,無論白天黑夜、晴天下雨,所有“派單”都會得到老師們的及時回應。特殊時期,師者化身“家人”,在學生最無助、最脆弱時構(gòu)筑起一道道堅固的城墻堡壘。一句句簡單的“我可以,包在我身上”是那樣質(zhì)樸又有力量,在抗疫這冰冷的風雨里給予了一份炙熱。

建筑學院從封校開始便實行“精準派單模式”,學生向輔導員請假后,輔導員會直接聯(lián)系駐守校外的院長和教學副院長匯報外出學生信息單。院長們實時掌握教師的空課情況,精準“派單”陪同就醫(yī)教師。同時,建筑學院還實行“領導班子兜底制”,遇到學生深夜就醫(yī)、緊急就醫(yī)等急難險重的情況,班子成員會直接“搶單”。有了黨政領導做表率,老師們的積極性和主動性都很高。

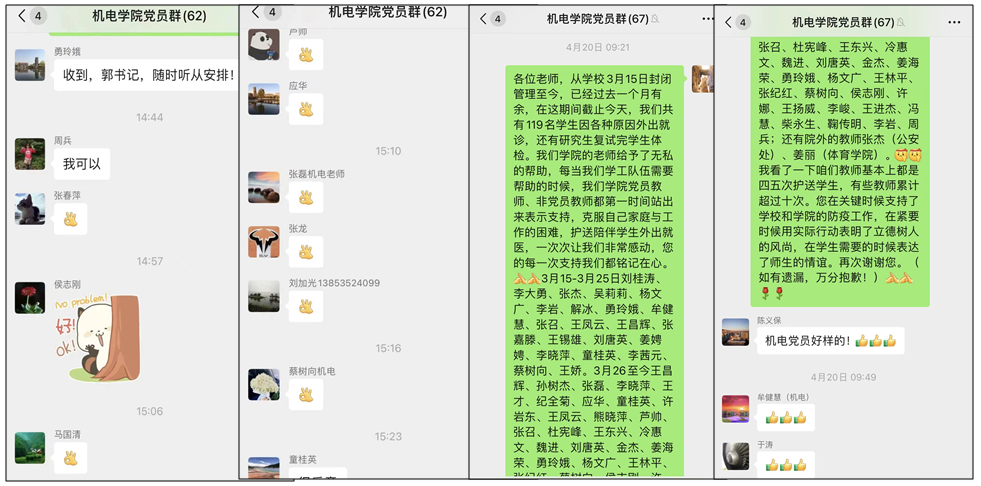

3月20日,機電學院黨員群里刷起了一排整整齊齊的“OK”小手,這是機電學院校外老師們收到陪同就醫(yī)通知后第一時間的回復。而將近兩個月機電教師的實際行動也詮釋了,這一個個“OK”不只是活躍在聊天頁面上的表情符號,而是爭相報名、爭相“搶單”給予學生及時陪伴與守護,黨總支副書記郭金玲說,做的比說的多,這就是“機電式OK”。

擔當無關職務,職責就是沖鋒在前!

“院長,請問您能來接一下我們學生么,有一位研究生同學上吐下瀉有點嚴重。”土木學院院長逯靜洲的手機那頭傳來了輔導員王加男的求助,一看表,此時已是凌晨2點半。逯靜洲一邊用肩膀夾著手機接電話,一邊隨手抓過衣服套上就往外走,二話不說便開啟了這次“深夜守護”。從深夜到凌晨,逯靜洲一夜未眠,還不停安慰學生說,“不用擔心,你睡會兒吧,我?guī)湍憧粗跗俊薄?/p>

同樣作為“深夜守護者”的還有外國語學院黨總支書記姜麗岳,凌晨3點接到了輔導員王宗顯的電話,“書記,學生在宿舍喘得厲害,我有點擔心……”還沒等話說完,手機那頭傳來了一句“馬上就到。”聽到這句話,王宗顯像吃了一顆定心丸,跟舍友一起扶著學生到學校門口。聞訊趕來的大學英語教師張曉寧老師也前來陪同,跟姜麗岳一起完成了這場“愛心接力”。就是這一次“深夜守護”深深地影響了這位同學,王宗顯說,“從那天開始,每一次志愿服務都有這位同學的身影。”

王宗顯與姜麗岳凌晨的通話記錄

“有急診的同學一定先給我打電話。”已在校內(nèi)駐扎多日的環(huán)材學院黨委書記王少波,在暫時出校休整時囑咐著輔導員老師們。4月28日下午,大三的尚同學查出腎結(jié)石需要手術清除,由于疫情原因家長無法來煙,王少波便一直陪同,直到學生出院。尚同學的父母一直心懷感恩,學生父親說,“孩子一個人在外求學,當家長的每天都是提心吊膽。一聽說孩子生病了,他媽媽著急地一下午都沒坐下,多虧了學校老師照顧得好。”尚同學恢復得特別快,幾天就康復了,想起當時那幾天自己被照顧得“井井有條”,他說,“王少波老師怕我吃不好,還讓家人包的大包子,我記得那天外邊很陰很冷,但是給我送來的時候,包子是熱的……”

計控學院的副院長王瑩潔平時科研管理工作繁重,但在同學們需要就醫(yī)時,她總會不假思索地立即前往。安頓好家中5歲的小兒子、帶上筆記本電腦、護送學生到醫(yī)院治療。在陪同學生等候診療結(jié)果時,她就隨便找個能坐的地方開始工作。她總是說,“困難誰都有,但是辦法總是比困難多。”

王瑩潔陪同學生就診

導師同行,抗疫一線師情濃!

疫情面前,沒有人是一座孤島。煙大的研究生導師與班級導師們在封校期間始終與同學們心在一起,他們不僅僅承擔著教書育人的責任,特殊時期也化身為學生健康的“守護者”。特里爾學院第一屆學生的班級導師,只有王其光和孫佳琳在校外,于是兩人便承擔起了接送學院所有學生的重任。

數(shù)學院的張通老師是去年3月剛剛引進的“拔尖人才”。雖然來到煙大的時間不長,與同學們接觸的時間很短,但在他心里,早就把學生的事看成是自己的事。這天晚上10點,他又接到了研究生小張的電話——“老師,我的眼睛還是白茫茫一片看不清,動一下眼珠都疼得厲害……”學生的言語里充滿了恐懼和抱歉,張通卻說,“甭管幾次,咱們一定得把眼睛的事看明白。”第二天清晨,熟悉的白色轎車,熟悉的身影又準時出現(xiàn)在學校東門的門閘口。小張同學現(xiàn)在情況已經(jīng)大有好轉(zhuǎn),她說,“張通老師真的讓我特別感動,我去醫(yī)院看了8次,張老師陪了8次,我都怕老師覺得麻煩,但張老師從來沒有一點抱怨,每次都是早早在門口等我。”

辛志榮是化學院192-1班的導師,在同學們心里,辛老師一向是很嚴厲的,而最近辛老師卻有了一個可愛的名字——“水痘老師”。春季水痘發(fā)病率很高,連續(xù)好幾個學生都長水痘。辛老師一下子就承擔起了接送長水痘學生的重任,不僅只接送自己班的同學,她還特別叮囑輔導員說,“不要讓家里有小孩的老師去接送,再有長水痘的同學直接聯(lián)系我就行。”因水痘感染連續(xù)5天外出輸液的小蔡同學,回想起那幾天辛老師每天都陪著去打針的日子,她滔滔不絕,“生病那幾天我特別害怕,特別想家。但是,辛老師的陪伴給了我力量,讓我越來越安心。她就像媽媽一樣溫暖、一樣貼心。”

物電學院馬上要退休的王希英曾經(jīng)也是一名導師,目前還是教工志愿者送醫(yī)隊伍的一員,有時候輔導員考慮到王老師年齡大了,總是不好意思打電話,而王希英卻說,“我就在校內(nèi)家屬區(qū)住,雖然年紀大了,不會開車,但我可以接送學生去校醫(yī)院,千萬不要因為我年齡大就不找我了。”王老師是這么說的,也是這么做的。不僅如此,王老師還是一名隨叫隨到的“快遞員”。趙同學長期服用特效藥,快遞無法進校,王老師得知后就讓他把藥品寄到能接收的快遞點幫他代取,再經(jīng)過學校有關部門仔細的消毒消殺后送到學生手中。趙同學說,“老師們知道我必須服藥的時候,跑前跑后聯(lián)系了特別多部門,王老師也主動聯(lián)系了我,幫我想辦法,去取了好多次藥,我以前覺得這樣的事可能只有爸爸媽媽才會做……”

抗疫不缺席!青年博士的“硬核”擔當!

經(jīng)管學院的林德林是一名入職2年的青年博士,往常只要遇到?jīng)]有老師陪同的情況,輔導員都會聯(lián)系他。4月底正是迎來林德林人生最重要的日子,剛剛申請婚假的他覺得應該跟輔導員老師溝通一下。那天,輔導員李心月接到了電話,“這幾天接不了學生了,等我回來以后再上崗。”沒想到只過了5天,林德林就“重操舊業(yè)”,他說,“蜜月度不了了,那就繼續(xù)貢獻力量吧。”

法學院的青年博士李陽陽被同學們親切地稱為“24小時在線貼心姐姐”,無論她有多忙,學生找她時永遠“在線”。那天晚上已是9點,還在給學生批改論文的李陽陽接到了學生的求助電話,盡管她知道這次陪同就醫(yī)肯定回來不早、盡管知道第二天早上8點還有課,但是她還是果斷回復了“等會兒我,馬上去接你”。第二天8點,一堂精彩的刑法學課程準時開啟,誰也不知道她睡下時已是凌晨4點。

像這樣不分晝夜接送學生的青年博士還有核學院的王玉敏,有時候天剛蒙蒙亮就看到群里有學生需要接送,王老師就趕緊起床,小心翼翼地出門,生怕吵醒了才9個月大的孩子。

文學院的青年博士李曉寧老師,一晚上跑前跑后,幫學生掛號、排隊、拿藥,穿梭在煙臺山醫(yī)院的各個樓層,僅僅一晚上,微信步數(shù)就超過1萬步……

李曉寧在深夜的醫(yī)院候診區(qū)陪伴學生

在煙臺大學,這樣不辭辛苦、沖鋒在前的教師志愿者還有很多,這樣溫暖守護、平凡感人的奉獻故事每天還在進行。一次次跨越風雨的“暖心傳遞”,一場場環(huán)環(huán)相扣的“愛心接力”。與時間賽跑、與學生同行,這條學生外出就醫(yī)的唯一通道,因為他們的愛,成為了一條有溫度的“安全通道”。

來稿時間:5月10日 審核:亓健生 責任編輯:高珊